03 Abr Análisis del Proyecto de Ley Nº 7579/2023-CR: La necesidad de una Educación Sexual Integral en las escuelas

*Por: Allison Ramirez.

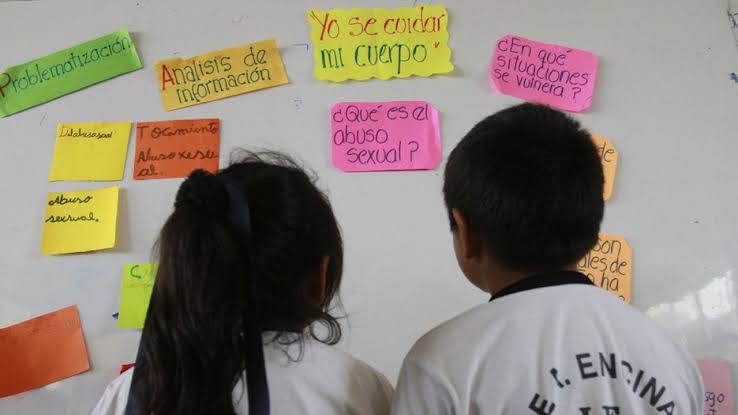

En un contexto de inicio de un nuevo año escolar, es importante reflexionar sobre los desafíos pendientes en la educación, desde la perspectiva asociada a los derechos humanos, como lo es la impartición de la educación sexual integral en el Perú. Es por eso que, mediante esta columna, se busca abordar lo asociado a un proyecto de ley que impacta de manera perjudicial en las políticas de desarrollo.

El Proyecto de Ley 7579/2023-CR, en adelante PL, promueve la “Ley que reconoce el derecho de los padres de familia a elegir la educación sexual que reciben sus hijos”, que propone otorgar a los padres la decisión de la formación educativa de estos, dándoles la capacidad de elegir si reciben o no educación sexual integral, en adelante ESI. Por otro lado, este PL no incluye la enseñanza del género en el currículo escolar.

A continuación, se identifican problemáticas en torno a los derechos que manifiesta proteger el PL dentro de su artículo 1, Objeto de Ley, los derechos de libertad de conciencia y el derecho de las familias a decidir respecto a sus hijos.

Primero, si propone restringir a criterio de los padres la enseñanza de educación sexual se colige que se plantea en contra de todo o parte del contenido de la ESI a causa de que afectaría derechos constitucionales, de lo contrario, no se requeriría hacer mención por la protección de derechos que no se están vulnerando.

Según la Organización Mundial de la Salud (2023), “los temas cubiertos por la ESI, que también pueden denominarse competencias para la vida, educación para la vida familiar, así como otros nombres, incluyen, pero no se limitan a, la familia y las relaciones; el respeto, el consentimiento y la autonomía corporal; la anatomía, la pubertad y la menstruación; la anticoncepción y el embarazo, y las infecciones de transmisión sexual, incluida las producidas por el VIH”. (el subrayado es mío)

Así pues, la Educación sexual integral abarca diversos aspectos de la vida íntima, sexual, reproductiva, social, entre otros, que pueden desglosarse o relacionarse. Si bien incluye enseñanzas respecto a las relaciones familiares, la ESI dentro de este espectro no pretende reemplazar la educación en familia, sino brindar herramientas para informar y dar a conocer las formas correctas de comunicar a los hijos sobre las diferencias corporales, intimidad, menstruación, masturbación, métodos anticonceptivos, entre otros temas que implica el crecimiento y desarrollo humano de las infancias y adolescencias. La ESI permite educar a los padres a hablar sobre sexualidad sin tabúes ni apodos, por ende, los derechos que pretende proteger este Proyecto de Ley no son vulnerados por la inclusión de la enseñanza de la ESI en las escuelas, ya que no pretende excluir a las familias de la educación.

A modo de paréntesis, la ESI no se enfoca solo en complementar la enseñanza de una relación saludable y responsable entre padres e hijos, sino principalmente en proporcionar una información más precisa y completa de la sexualidad a través de una metodología didáctica que solo pueden impartir docentes capacitados, por ejemplo, se encuentran mejor preparados para tratar temas como la prevención de embarazos, ITS, violencia de género, etc.; asimismo, están más familiarizados con textos, normativas o políticas educativas que ofrecen una perspectiva más completa, por último, cuentan con mejores y mayores materiales didácticos para enriquecer el proceso de aprendizaje.

Segundo, otro aspecto preocupante del Proyecto de Ley es la poca o nula importancia que le otorgan a las infancias y adolescencias respecto a la participación que tienen sobre la decisión de aprender de educación sexual, pese a que sí repercuta en ellos y ellas. A nivel internacional la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas expresa que, los niños y niñas tienen el derecho a la opinión, es decir, pueden participar en procesos de toma de decisiones que le conciernan; en la misma línea, a nivel nacional el Código de los Niños y Adolescentes (Ley N.º 27337) y la Ley de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (Ley N.º 30466) señalan que uno de los derechos fundamentales de los menores es que deban ser escuchados en asuntos que les afecten y expresar su opinión.

La OMS (2019) recomienda que la educación sexual deba empezar desde una edad temprana, adaptando los contenidos en base a la etapa de desarrollo, mientras que, la UNESCO (2023) en su guía sobre educación sexual integral recomienda que deba incluirse a partir de los cinco años con información adecuada a la edad. Si bien a una edad muy temprana no se puede manifestar opinión al respecto, sí es cierto que de entrada a la adolescencia e incluso poco antes sí puede emitir opinión propia, en base a esto es que la decisión no debería recaer solamente en los padres, sino principalmente en las niñeces y adolescencias.

Tercero y último, respecto a la enseñanza del “género” en la educación sexual integral este Proyecto de Ley se ha manifestado en contra aludiendo que prefieren una educación sexual orientada al aspecto biológico o natural y no una enseñanza en base a construcciones sociales, haciendo referencia al género. Ello desconoce totalmente la realidad en la que vivimos, donde el estudio del género ha sido clave para visibilizar los estereotipos impuestos a hombres y mujeres, promover la igualdad y prevención de violencia de género, así como proteger la diversidad sexual. Impartir estos tópicos a las niñeces y adolescencias es crucial comenzando porque promueve el desarrollo crítico y de análisis sobre las problemáticas actuales en torno a la discriminación, esencial para la construcción de una sociedad peruana más justa y equitativa. Ante casos como la violencia sexual ejercida contra la niñez y adolescencia indígena awajún en Condorcanqui y el aumento de cifras sobre maternidad en niñas y adolescentes, incluir el estudio del género dentro de la educación sexual es fundamental no solo para eliminar la desigualdad de género y las dinámicas de poder, sino para proporcionarles la información y las herramientas necesarias para defender sus derechos.

Este proyecto pese a tener como población objetiva beneficiaria a los niños, niñas y adolescentes, no se enfoca en ellos y ellas, puesto que, desde el objeto de Ley aquello que busca es proteger a la familia otorgándoles el poder total de la decisión sobre la educación sexual de los menores, aludiendo que estos se encuentran en una posición de vulnerabilidad propia de la edad, no obstante, como ya se ha explicado, estos tienen el derecho a la opinión y decisión respecto a aquello que les implique. Por otro lado, respecto a los tópicos de enseñanza, es claro que el género es primordial para una comprensión informada y adecuada sobre las desigualdades que padecemos actualmente en el Perú en relación al género, especialmente, a enseñarles a proteger sus cuerpos como niñeces y adolescencias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Código de los Niños y Adolescentes (Ley N.º 27337). https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgnna/Codigo_Ninos_Adolescentes.pdf

- Ley de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (Ley N.º 30466). https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1966624-1#:~:text=Ley%20N%C2%BA%2030466%2C%20Ley%20que,de%20manera%20primordial%20su%20inter%C3%A9s

- OMS. (2023). Educación sexual integral. https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/comprehensive-sexuality-education

- OMS. (2019). Recomendaciones de la OMS sobre salud y derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/312341/9789243514604-spa.pdf

- UNFPA. (2023). Perú: maternidad en niñas entre 10 y 14 años creció 40% entre 2020 y 2022. https://peru.unfpa.org/es/news/embarazoadolescenteperu2023

- UNESCO. (2023). Educación integral en sexualidad: Para educandos sanos, informados y empoderados. https://www.unesco.org/es/health-education/cse

**Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente, se desempeña como Coordinadora y Pasante en el Centro Legal Comunitario María Trinidad Enríquez y es Vicepresidenta de la Asociación Women in Law. Ha realizado estudios de especialización en la Universidad Carlos III de Madrid sobre Afrodescendencias en América Latina. Como activista, ha formado parte de diversos voluntariados en defensa de los derechos humanos, incluida la Defensoría del Pueblo.