11 Jun CASO RAMOS DURAND Y OTROS VS. PERU

Por: Ruth Manuela Ordoñez Urteaga.

En el año 1997, Celia Edith Ramos Durand falleció a raíz de la intervención quirúrgica realizada en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRFP) implementado durante el régimen político del entonces presidente Alberto Fujimori. Antes de someterse al procedimiento, Celia fue objeto de persistentes e insistentes visitas por parte del personal de salud, cuya única finalidad de convencerla- casi forzarla- a aceptar el procedimiento de ligadura de trompas, sin la información necesaria y relevante para ello.

El día 03 de julio de 1997, finalmente, fue intervenida quirúrgicamente. Lo que fue presentado como una medida médica necesaria para su bienestar, se transformó en una tragedia irreparable. La operación derivó en serias complicaciones, por lo que Celia fue trasladada de emergencia a la Clínica San Miguel, en Piura, allí fue internada en estado de coma, permaneció veintiún días suspendida entre la vida y la muerte, falleciendo un 24 de julio del mismo año.

El día 22 de mayo de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebró la audiencia pública sobre el CASO RAMOS DURAND Y OTROS VS. PERU, lo que ha marcado un hito histórico al ser el primer caso de esterilización forzada en Perú que llegó a esta instancia internacional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de fondo, concluyó que el Estado peruano fue responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, consentimiento libre e informado, autonomía y salud reproductiva e igualdad y no discriminación en agravio de Celia Ramos. Determinó que el Estado peruano no cumplió con su obligación de regular y supervisar el PNSRFP, el cual estuvo plagado de estereotipos de género y criterios discriminatorios. La intervención se realizó sin condiciones médicas adecuadas y -lo que es más relevante- sin consentimiento informado. Además, determinó que se violaron las garantías judiciales, ya que las denuncias fueron archivadas en múltiples ocasiones, sin que exista a la fecha sanción para los responsables.

En dicha audiencia también estuvo presente, Marisela Monzón Ramos, hija de Celia Ramos, quien a lo largo de su intervención narró con entereza los fragmentos de memoria que conserva sobre cómo se desarrolló el procedimiento al que fue sometida su madre. Rememoró la insistente presión del personal de salud para convencerla, al punto de minimizar la gravedad de la intervención diciéndole que era como una extracción de dientes. Marisela alegó que su madre era una mujer fuerte y alegre, y sostuvo con firmeza su pedido de justicia. Habló no solo del daño irreparable que sufrió su madre, sino también del profundo impacto que ese vacío dejó en su vida y en la de sus hermanas. Su testimonio fue un llamado claro de que la verdad debe ser reconocida y que la justicia- aunque tardía- finalmente debe llegar.

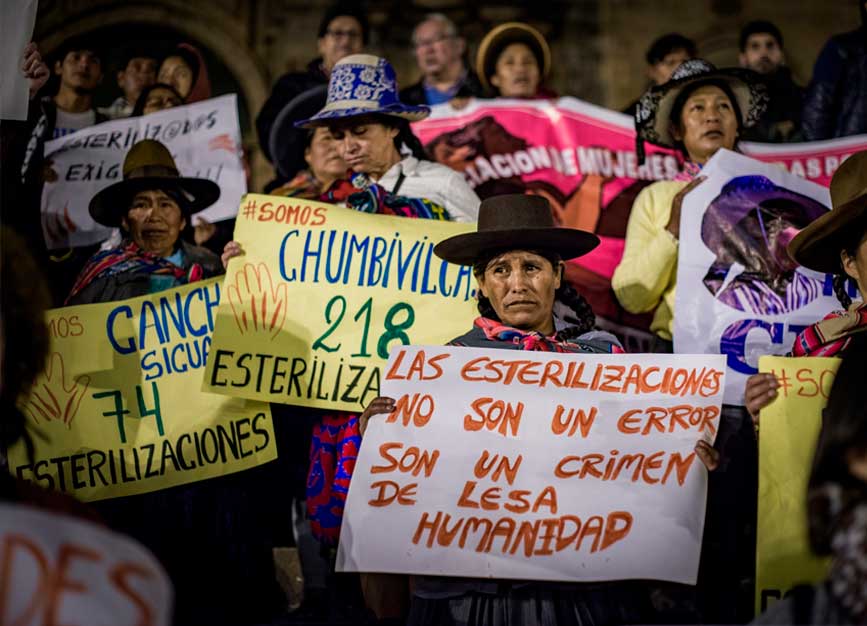

También participó en dicha audiencia, la perita Kimberly Theidon, quien durante su intervención hizo énfasis en la vulneración de los derechos reproductivos de mujeres especialmente rurales, indígenas, analfabetas, empobrecidas en edad reproductiva, ello como parte de una política estatal sistemática plagada de discriminación, en la que además se exigía al personal médico el cumplimiento de cuotas de esterilización, incentivando prácticas coercitivas y vulneraciones al consentimiento informado.

Asimismo, intervino el perito Eduardo Buen Día Peralta, propuesto por el Estado peruano, quien sustentó su análisis en un documento de consentimiento informado firmado por la señora Celia Ramos. La aparición de dicho documento tomó por sorpresa a la defensa legal de la víctima, que manifestó haberlo solicitado con anterioridad, recibiendo como respuesta que no existía y/o que era de difícil ubicación. Esta circunstancia plantea serias dudas sobre la buena fe procesal del Estado y evidencia una posible afectación al principio de igualdad de armas.

El perito estructuró su intervención partiendo de una supuesta manifestación de voluntad por parte de la señora Ramos, a la cual le atribuyó – sin mayor cuestionamiento- las características de libre, previo, pleno e informado. Sin embargo, alegar que el consentimiento otorgado por Celia Ramos, presenta todas y cada una de esas características, resulta altamente cuestionable, ello teniendo que existen indicios claros de que Celia Ramos fue objeto de una presión sistemática por parte del personal de salud, quienes acudieron reiteradamente a su domicilio para persuadirla de someterse a dicho procedimiento, llegando incluso a compararlo con una simple extracción dental.

No consta, además, que Celia, haya recibido información clara, suficiente y sobre todo entendible respecto de los riesgos, consecuencias y carácter permanente de la intervención quirúrgica. Señalar que la mera existencia de una firma plasmada en un documento garantiza por sí sola un consentimiento informado, implica desconocer un contexto de profunda desigualdad estructural, en el que existen barreras de acceso a la educación, precariedad en los servicios de salud y lo que es aún más grave- y parece ser olvidado- la relación asimétrica de poder entre pacientes y el personal médico de la época.

Cabe resaltar que la decisión que adopte la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso puede marcar un precedente histórico, ya que no solo serviría para determinar la responsabilidad del Estado peruano en el caso en concreto, sino también para abrir el camino a la justicia de las miles de mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas en nuestro país.

Este caso ha expuesto, sin ambigüedades, la dominación estructural a la que estuvieron sometidas las mujeres indígenas, rurales, pobres y analfabetas, pues así como lo ha señalado De la Cadena 1, la mujer indígena se encuentra en el último eslabón de una cadena de subordinaciones, donde convergen múltiples formas de exclusión: por género, etnia, clase y territorio. En esa misma línea Marfil Francke 2 conceptualiza lo que ella denomina la “trenza de dominación”, una metáfora que ilustra como estas categorías no actúan de forma independiente, sino que se entrelazan y refuerzan mutuamente.

Es por ello que, el análisis que se realice sobre los casos de esterilizaciones forzadas no debe limitarse a identificar- por separado- las formas múltiples de discriminación, sino que estas deben ser abordadas de manera concurrente, esto es desde un enfoque interseccional, solo desde este enfoque será posible garantizar que nunca más se repita una política pública que condene a las víctimas, a la muerte, al olvido e impunidad.

Pie de página:

- De la Cadena, M. (1990). Las mujeres son mas indias, Género y poder en el Cusco. Revista Andina.

- Francke, Marfil, “Género, clase y etnía: la trenza de la dominación”, en Degregori, Carlos Iván, et.al., Tiempos de ira y amor: Nuevos actores para viejos problemas, Lima: DESCO, 1990.

* Abogada por la Universidad Nacional de Cajamarca, egresada de la maestría de Derecho Penal y Criminología por la misma casa de estudios. Especialista en Género, Violencia de Género y Políticas Públicas por la Universidad Continental y Mujer De Derecho de APORI.

**FOTO: Carrasco Gil, A. (2020, 14 de julio). La pandemia del olvido: una mirada a la situación de las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas [Imagen]. IDEHPUCP. https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/la-pandemia-del-olvido-una-mirada-a-la-situacion-de-las-mujeres-afectadas-por-las-esterilizaciones-forzadas-22327/